Class 10 Physics Chapter 5 Urja Ke Srot question answer

यदि आप फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए ही है इस पोस्ट में हम आपको भौतिकी का पांचवा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ऊर्जा के स्रोत में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आंसर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है , इसकी फुल गारंटी है तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें और एक-एक प्रश्न को कमांड कर ले ।

| Subject | Physics |

|---|---|

| Class | 10th |

| Chapter | 5 - Urja Ke Srot |

| Session | 2026 |

| Subjective Question | All Most VVI Questions |

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) | By-Suraj Sir

1. ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं?

उत्तर-ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं, जो

(i) प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे।

(ii) सरलता से सुलभ हो सके,

(iii) भंडारण एवं परिवहन में आसान हो और

(iv) वह सस्ता भी हो।

2. ऊर्जा स्त्रोत से क्या तात्पर्य है?

उत्तर-ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बाँटा जा सकता है- नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्त्रोत। नवीकरणीय स्त्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार-भाटे, सागर तरंगों तथा बायो गैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्त्रोत के अंदर कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत का दीर्घ काल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकालिक है। इसकी धीरे-धीरे समाप्ति संभव है।

3. क्या कोई ऊर्जा स्त्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं?

उत्तर-कोई भी ऊर्जा स्त्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। लेकिन वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त विकिरणों को प्राप्त करती है।

4. आग के ऊपर सूखी रेत डालने से आग की रोकथाम में सहायता मिलती है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-आग के ऊपर सूखी रेत डालने पर ईंधन को ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और प्रज्वलन ताप कम हो जाता है। इससे आग बुझ जाती है।

5. कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर-कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हैं। जब इसे जलाया जाता है तो CO, H₂O, NO, तथा SO SO, आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। अगर सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO गैस भी बनती है। CO, गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और CO CO गैस विषैली है। अगर इनकी सम्पूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर CO, में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में CO, की मात्रा अत्यधिक हो जायेगी जिससे तीव्र वैश्विक उष्मण होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।

6. स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है?

उत्तर – लकड़ी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेटों का मिश्रण है जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में सहायक तो होते हैं किंतु स्वयं जलते नहीं हैं। अतः ऐसे ईंधन (कच्ची लकड़ी) जलते तो हैं, लेकिन उनका ऊष्मीय मान हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। इससे कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है।

7. सूर्य की ऊर्जा का स्त्रोत क्या है?

उत्तर-सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन है। सूर्य ऊर्जा का विशाल भंडार है। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से इसे अत्यधिक ऊर्जा मिल रही है।

8. सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर-सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने का सबसे में बड़ा लाभ यह है कि जब बहुत अधिक संख्या में सोलर सेल को संयोजित करते हैं तो व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है।

9. जीवाश्म ईंधन की कमियाँ क्या हैं?

उत्तर-जीवाश्म ईंधन की हानियाँ :

(i) जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है।

(ii) जलने पर CO, गैस उत्पन्न होती है जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

(iii) इनके जलने पर उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है।

(iv) यह समाप्य ईंधन है।

10. क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण दें।

उत्तर-जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्त्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है। अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए।

11. उत्तम ईंधन की दो विशेषताएँ क्या है?

उत्तर-(1) सरलता से सुलभ हो सके तथा सस्ता हो।

(ii) भंडारण तथा परिवहन में आसान हो।

12. हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं?

उत्तर-अधिकांशतः आज भी हमलोग जीवाश्मी ईंधनों पर आधारित हैं। इनके भंडारण सीमित हैं। यदि पूर्णरूपेण इसी ईंधन पर निर्भर हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आयेगा कि संपूर्ण जीवाश्मी ईंधनों की समाप्ति हो जाएगी और हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। आज के इस वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी के बढ़ते चरण में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों पर निर्भर रहना संभव नहीं है। इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं।

13. जीवाश्म ईंधन क्या हैं? उदाहरण सहित लिखें।

उत्तर-जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है। अतः निर्योत्रत दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं जैसे- कोयला और पेट्रोलियम ।

14. पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग की प्रायोगिकी कौन दो सुधार किए गए हैं?

उत्तर– (1) ऊर्जा स्त्रोत से अधिकाधिक ऊर्जा प्राप्त हो।

(ii) हानिकारक पदार्थ पैदा नहीं हो।

15. जीवाश्मी ईधनों के जलने से उत्पन्न प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है?

उत्तर-जीवाश्मी ईंधनों के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन का गैस स्टोवों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसे ईंधन के रूप में उपयोग होता है। अतः प्राप्त विद्युत से भी ईंधन के जलने सम्बन्धी प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

16. सौर पैनलों के दो उपयोगों को लिखें।

उत्तर-सौर पैनल के उपयोग निम्नलिखित हैं-

(i) सौर पैनल में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है। अतः इसका रख-रखाव सस्ता होता है।

(ii) इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है।

17. ग्रीन हाउस गैस क्या है?

उत्तर-जो पेड़-पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मिथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है।

18. बायोगैस किसे कहते हैं? बायोमास क्या है?

उत्तर-बायोगैस- विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है।

में बायोमास-पादप और जन्तु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है।

19. बायो गैस क्या है? इसके अवयवों के नाम लिखें तथा इसके दो उपयोग बतायें।’

उत्तर– बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायो गैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मिथेन गैस पाया जाता है।

उपयोग

(1) इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफी अधिक होती है। साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है।

(ii) इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है।

20. नाभिकीय विखंडन क्या है?

उत्तर– नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु (जैसे-यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम) के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है, तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है।

21. नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं?

उत्तर– भारी तत्व के परमाणु के नाभिक भी ऊर्जा के स्रोत है। यह किसी भारी तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्रवेश करते है तो यह नाभिक दो टूकड़ो में टूट जाता है और नाभिक की कुछ मात्रा ऊर्जा में बदल जाती है। इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते है।

22. सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें।

उत्तर– (i) यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है।

(ii) सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है।

(iii) सौर ऊर्जा अक्षय है।

(iv) पृथ्वी पर मानव जीव-जन्तु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं।

(v) सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर-कुकर, सौर-सेल, सौर-पैनल आदि काम करते हैं।

23. दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें।

उत्तर-दो स्रोत निम्नांकित हैं: (i) कोयला (ii) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इन दोनों स्त्रोतों की सीमित मात्रा है।

24. सौर स्थिरांक की परिभाषा करें।

उत्तर– पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लम्बवत् स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेण्ड पहुँचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका सन्निकट मान 1.4 kW/m² है।

25. सौर सेलों के कुछ उपयोगों को लिखें।

उत्तर-सौर सेल के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं- (i) उपग्रहों में, (ii) मार्स आर्बिटरों में, (iii) रेडियो में, (iv) बेतार संचार तंत्रों में, (v) टीवी केंद्रों में (vi) खिलौनों में।

26. सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं।

उत्तर-सूर्य प्रकाश के दो घटक जिसे हम देख नहीं पाते हैं- (i) अवरक्त विकिरण, (ii) x-किरणें।

27. सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बतावें।

उत्तर-सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर और सौर पैनेल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है।

सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में भी किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है।

28. हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं?.

उत्तर-हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में निम्न प्रकार सुधार किए गए हैं- पवन तथा जल ऊर्जा के परंपरागत स्त्रोत हैं। पवन चक्की का उपयोग करके पवन ऊर्जा एवं जल विद्युत संयंत्र लगाकर जल ऊर्जा में सुधार किए गए हैं।

29. सौर-ऊर्जा युक्तियों के नाम बतावेंः

उत्तर-सौर-ऊर्जा युक्तियाँ निम्नांकित हैं- (i) सौर कूकर (ii) सौर जल ऊष्मक

(iii) सौर जल पंप (iv) सौर-सेल।

30. सौर कुकर के लिए कौन-सा दर्पण – अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है?

उत्तर-सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है-सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा हो जाती है।

31. भूतापीय ऊर्जा क्या है?

उत्तर– भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के सम्पर्क में जल के आने पर भाप बनता है जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाव पर की भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है।

32. विद्युत ऊर्जा स्त्रोतों के नाम लिखें।

उत्तर– (i) बहती जल धारा, (ii) बहता पवन, (iii) सौर ऊर्जा, (iv) महासागरीय तापीय ऊर्जा, (v) भूतापीय ऊर्जा, (vi) नाभिकीय ऊर्जा।

33. प्राकृतिक गैस तथा C.N.G. क्या है?

उत्तर-उच्च दाव पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और CNG का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

34. उत्तम ईंधन किसे कहते हैं?

उत्तर-एक उत्तम ईंधन वह है-

(i) जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो।

(ii) जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो।

(iii) जिससे प्रज्जवलन ताप की प्राप्ति हो सके।

(iv) जलने में अल्प धुआँ और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है।

35. ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है, जबकि जंगलों की पुनः पूर्ति हो सकती है ?

उत्तर-वृक्षों को काटकर प्राप्त लकड़ी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्त्रोत है। किंतु कोई वृक्ष परिपक्व होने में 15 वर्ष से अधिक समय ले सकता है। इस प्रकार लकड़ी के समान ऊर्जा स्त्रोतों की पुनः प्राप्ति में बहुत समय लगता है। बड़ी संख्या में वृक्षों को काटने से जंगल नष्ट हो रहे हैं जो पर्यावरण असंतुलन का कारण है। यही कारण है कि लकड़ी को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है।

36. नाभिकीय संलयन क्या है?

उत्तर-दो हल्के नाभिकों (H नाभिक) को आपस में उच्च ताप पर संलयित करने पर भारी नाभिक He की प्राप्ति होती है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है।

37. यदि आप अपने भोजन को गरम करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों?

उत्तर– मैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना ठीक समझता हूँ। यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। आजकल हम लोग अपने घरों में LPG का उपयोग करते हैं जो प्रदूषण मुक्त है।

38. हमारे घरों में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः जिन दो रूपों में होता है उनके नाम लिखिए।

उत्तर– हमारे घरों में अनवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (कोयला, किरोसिन तेल, लकड़ी) और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (सौर ऊर्जा) आदि का उपयोग होता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions) | By-Suraj Sir

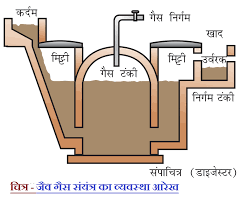

1. बायोगैस संयंत्र की मूल बनावट तथा क्रिया का वर्णन करें।

उत्तर-बायोगैस संयंत्र की मूल बनावट का चित्र नीचे दर्शाया गया है।

क्रिया: बायो गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इस घोल को कर्दम (slury) कहा जाता है। मिश्रण टंकी से कर्दम को संपाचित्र में डाला जाता है। जो चारों तरह से बन्द एक कक्ष है। संपाचित्र में ऑक्सीजन नहीं होता है। संपाचित्र में अवायवीय सूक्ष्म जीव (जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। कर्दम के जटिल यौगिको का अपघटन कर देता है। इस अपघटन से कई गैसो जैसे मिथेन, कार्बनडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसे पैदा होती है। इस जैव गैस को संपाचित्र के ऊपरी भाग में बनी गैस टंकी में जमा किया जाता है जहाँ से पाइपों के द्वारा उपयोग की जाती है।

2. सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियाँ हैं?

उत्तर-सौर-कुकर के उपयोग करने के लाभ :

(i) यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन हमारे भोजन को पकाता है।

(ii) इसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है।

(iii) इसका उपयोग सरल है।

(iv) सौर-कुकर द्वारा बनाए गए भोजन में पौष्टिक तत्त्व का क्षय नहीं होता है।

सौर कुकर के उपयोग करने पर हानियाँ :

(1) खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है।

11) बादल युक्त दिन में सौर-कुकर से खाना बनाने में अत्यंत कठिनाई होती है।

( (iii) चपाती या भुना जाने वाला भोजन सौर-कुकर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।

( iv) हमेशा सौर-कुकर को सूर्य की दिशा में करना पड़ता है।

3. स्पष्ट करें कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है?

उत्तर-पवन चक्की के उपयोग से पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। फिर इस यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाया जाता है। पवन चक्की में दृढ़ आधार पर किसी ऊँचे स्थान पर बहुत बड़ा पंखा लगा होता है। यह पवन चक्की वैसे स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ हमेशा औसत गति का वायु मिलता रहे। चक्की में लगे पंखुड़ी पर हवा के निम्न दाब के कारण इसमें घूर्णन गति उत्पन्न होती है। ब्लेड के घूर्णन गति के कारण पवन चक्की का उपयोग विद्युत जनित्र के आर्मेचर को घुमाने में किया जाता है। एक पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत का परिमाण बहुत कम होता है। ऊर्जा फार्म में अनेकों पवन चक्की का उपयोग कर अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है।

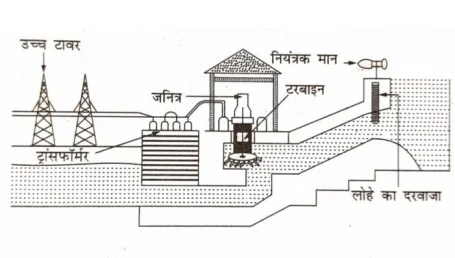

4. जल विद्युत संयंत्र का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर-बहते जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत जल विद्युत कहलाता है तथा वह संयंत्र जो बड़े पैमाने पर बहते जल से विद्युत उत्पन्न करता है, जल विद्युत संयंत्र कहलाता है। बहता जल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों (कृत्रिम झील) में जल एकत्र करने के लिए ऊँचे-ऊँचे बाँध (dam) बनाए जाते हैं। जलाशयों में जल संचित होता है जिसके फलस्वरूप जल का तल ऊँचा हो जाता है। बाँध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बाँध के आधार के समीप स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है जिससे टरबाइन का ब्लेड घूमने लगता है, टरबाइन की धूरी जनित्र के आर्मेचर से जुड़ा रहता है। अतः लगातार आर्मेचर के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है।

जल विद्युत की उत्पत्ति का सिद्धान्त :

(i) जैसे ही बहता जल नीचे से ऊँचे बाँध पर बने संग्राहक में पहुँचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है।

(ii) जब जल ऊपर से नीचे टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है।

(iii) जल टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है तो वह तेजी से घूमने लगता है और गतिज ऊर्जा टरबाइन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है।

(iv) अन्ततः यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहा जाता है।

जल विद्युत ऊर्जा से लाभ :

(a) जल मुफ्त में मिल जाता है

(b) यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है

(c) यह सस्ता प्राप्त होता है।

5. जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्त्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए।

उत्तर –

जैव मात्रा

1. बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गोबर गैस संयंत्र का उपयोग किया जाता है।

2. बायोमास के जलने से वातावरण प्रदूषित हो जाता है।

3. बायोमास में रासायनिक ऊर्जा होती है।

जल विद्युत

1. जल विद्युत प्राप्त करने के लिए नदियों पर बड़े-बड़े बाँधों का उपयोग होता है।

2. जल विद्युत से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है।

3. जल विद्युत ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है।

6. ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए।

उत्तर –

जीवाश्म ईंधन

1. जीवाश्मी ईंधन सीमित है।

2. इसके जलने पर वायु प्रदूषित हो जाती है।

3. किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है।

सूर्य

1. सूर्य से मिलनेवाली ऊर्जा असीमित है।

2. यह प्रदूषणमुक्त है।

3. केवल बादलरहित दिन में ही इसका उपयोग संभव है।

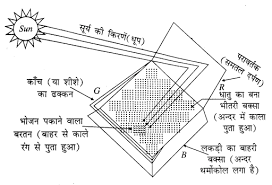

7. चित्र की सहायता से बॉक्सनुमा सौर-कुकर की संरचना व कार्य विधि का वर्णन कीजिये।

उत्तर- बनावट :

(i) सौर-कुकर लकड़ी के बक्से B का बना होता है जिसे बाहरी बक्सा कहते हैं। लकड़ी के इस बक्से के अंदर लोहे या ऐल्युमीनियम की चादर से बना एक और बक्सा होता है जिसे भीतरी बक्सा कहते हैं। भीतरी बक्से के अंदर की दीवारों तथा तली पर काला रंग कर दिया जाता है।

(ii) सौर-कुकर के बक्से के ऊपर मोटे काँच का एक ढक्कन ‘G’ होता है, जो लकड़ी के फ्रेम में फिट होता है।

(iii) सौर-कुकर के बक्से में समतल दर्पण से बना एक परावर्तक ‘R’ होता है।

कार्यविधि-

(i) पकाये जाने वाले भोजन को ऐल्युमीनियम या स्टील के बरतन ‘C’ में डालकर सौर-कुकर के अंदर रख दिया जाता है तथा ऊपर से शीशे के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है।

(ii) भोजन पकाने के लिए सौर-कुकर को धूप में रख देते हैं।

(iii) जब सूर्य प्रकाश की अवरक्त किरणें एक बार कुकर के बक्से में प्रवेश कर जाती हैं तो काँच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर नहीं जाने देता।

(iv) लगभग 2-3 घंटे की अवधि में सौर-कुकर का ताप 100°C से 140°C तक पहुँच जाता है। यह ऊष्मा सौर-कुकर के अंदर बरतनों में रखे भोजन को पका देती है।

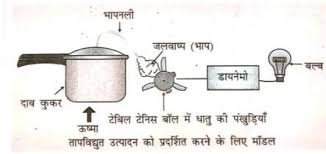

8. ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निदर्शित करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करेंः चित्र नामांकित रहना चाहिए।

उत्तर –

9. निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएँ लिखें।

उत्तर-(a) पवनों से निष्कासित होने वाली ऊर्जाओं की सीमाएँ :

(i) हरेक जगह हर क्षण बहता पवन उपलब्ध नहीं होता है।

(ii) पवनों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन को 15 km/h के वेग से अधिक होना चाहिए।

(b) तरंगों से उत्पादित ऊर्जा की सीमाएँ :

(i) हरेक समय तरंग की उपलब्धता नहीं रहती है।

(ii) यह अत्यधिक खर्चीला है।

(c) ज्वार-भाटा से उत्पन्न ऊर्जा की सीमाएँ :

(1) ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सागरों में बड़े बाँध की जरूरत होती है। ऐसे स्थान सीमित हैं।

(ii) ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बाँध बनाना काफी महँगा है।

10. जैव गैस (बायोगैस) प्राप्त करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिये। स्पष्ट कीजिये कि अवायुजीवी अपघटन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर-जैव गैस प्राप्त करने के भिन्न-भिन्न चरण निम्नांकित हैं-

(i) पानी और जानवरों के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है।

(1ⅰ) मिश्रण को संपाचक (डाइजेस्टर) टैंक में रखा जाता है।

(iii) आशिक रूप से टैंक को भर दिया जाता है और इसके ऊपरी मुँह को बन्द कर दो माह के लिए छोड़ दिया जाता है।

iv) डाइजेस्टर में सूक्ष्म जीवों की क्रिया से जैव-मात्रा के जटिल यौगिकों ( का अपघटन होता है।

(v) पानी की उपस्थिति में अवायुजीवी सूक्ष्म जीव डाइजेस्टर में उपस्थित जैव-मात्रा का निम्नीकरण कर देते हैं। डाइजेस्टर में जैव गैस उत्पन्न होते हैं और यह गाढ़ा घोल (स्लरी) को नीचे दबाव से ठेल देते हैं और गैस ऊपर आ जाता है।

(vi) पाइप द्वारा गैस को उपभोक्ता के पास भेज दी जाती है।

(vii) बायोगैस लगातार प्राप्त हो, तो डाइजेस्टर में गाढ़ा घोल (स्लरी) समय-समय पर डाला जाता है।

11. पवन ऊर्जा के उपयोग में कौन-कौन कठिनाइयाँ हैं? लिखें।

उत्तर-पवन ऊर्जा के उपयोग में निम्नांकित कठिनाइयाँ हैं-

(i) पवन ऊर्जा फार्म सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बनाये जा सकते हैं जहाँ वर्ष के अधिकांश समय में तेज हवा बहती हो। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाये रखने के लिए पवन की चाल 15 किमी०/घंटा से अधिक होनी चाहिए।

(ii) पवन ऊर्जा फार्म में संचायक सेलों जैसी कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके, जब पवन नहीं चलता हो।

(iii) पवन ऊर्जा फार्म के लिए विशाल भूखंड की जरूरत पड़ती है। IMW के जनित्र के लिए कम-से-कम 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए।

(iv) पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत अधिक होती है।

(V) पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखें खुले में होने के कारण आँधी, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते हैं। अतः इसके लिए उच्च रख-रखाव की जरूरत होती है।

12. ऐसे दो ऊर्जा स्त्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। [2012A]

उत्तर-दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत-जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हैं।

(i) जल ऊर्जा-यह ऊर्जा बहते जल द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है अथवा ऊँचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊँचाई से गिरते हुए जल का रूपान्तरण विद्युत ऊर्जा में होता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।

(ii) पवन ऊर्जा-यह ऊर्जा वैसे स्थानों पर प्राप्त की जाती है जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। इसके लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। इस पर बार-बार धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने में होता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।

13. ऊर्जा के बढ़ती माँग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए।

उत्तर-औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण ने ऊर्जा की माँग को बढ़ा दी है। ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग के कारण जो पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं। वे इस प्रकार हैं-

(1) ऊर्जा की बढ़ती माँग ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट करने में सहायक हो रही है, फलस्वरूप पर्यावरणीय संतुलन को बाधित कर रहा है।

(ii) ऊर्जा के बढ़ती माँग के कारण ऊर्जा के कन्वेंशनल का काफी उपयोग हो रहा है, जबकि ये स्त्रोत प्रकृति में सीमित हैं। इसलिए ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

ऊर्जा के खपत को कम करने के उपाय :

(i) जीवाश्मी ईंधन का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

(ii) ईंधन बचाने के लिए खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का व्यवहार करना चाहिए।

(iii) ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्त्रोतों का रख-रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए।

(iv) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों जैसे-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जाएँ नवीकरणीय हैं।

14. नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत में क्या अंतर है?

उत्तर-नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में निम्नलिखित अंतर है-

(i) नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से बार-बार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से एक ही बार ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के अन्तर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि हैं, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अन्तर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदूषणमुक्त है जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत प्रदूषणयुक्त है।

15. ऊर्जा संकट क्या है? इसके समाधान का उल्लेख करें।

उत्तर-औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण ने ऊर्जा की माँग को बढ़ा दी है। ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग के कारण जो पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं। वे इस प्रकार हैं-

(i) ऊर्जा की बढ़ती माँग ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट करने में सहायक हो रही है, फलस्वरूप पर्यावरणीय संतुलन को बाधित कर रहा है।

(ii) ऊर्जा की बढ़ती माँग के कारण ऊर्जा के कन्वेंशनल का काफी उपयोग हो रहा है। जबकि ये स्त्रोत प्रकृति में सीमित हैं। इसलिए ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

ऊर्जा के खपत को कम करने के उपाय :

(i) जीवाश्मी ईंधन का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

(ii) ईंधन बचाने के लिए खाना बनाने में प्रेशर कुकर का व्यवहार करना चाहिए।

(iii) ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्रोतों का रख-रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए।

(iv) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जाएँ नवीकरणीय हैं।

16. रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है? क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं?

उत्तर-CNG की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है।

इसके कारण निम्न हैं-

(1) हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान CNG से अधिक है।

(ii) CNG ऊर्जा का परंपरागत स्त्रोत है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है।

(iii) CNG ग्रीन हाउस गैस है जबकि हाइड्रोजन नहीं है।

(iv) CNG के जलने पर CO और CO, गैसें निकलती हैं जबकि H के जलने पर हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं।

17. महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएँ हैं?

उत्तर-महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जाएँ निम्नांकित हैं-

(i) ज्वारीय ऊर्जा-ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम ऐसे स्थान हैं, जहाँ बाँध बनाकर ऐसी सीमित ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है।

(ii) तरंग ऊर्जा-तरंग ऊर्जा का उपयोग तभी संभव है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल है। तरंग ऊर्जा को ट्रेप करने के लिए वहुत सी युक्तियाँ विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इनका सही उपयोग किया जा सके।

(iii) महासागरीय तापीय ऊर्जा – महासागरों के पृष्ठ सौर ऊर्जा से गर्म हो जाते हैं, लेकिन इनके गहराई वाले भाग का ताप कम रहता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपान्तरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

18. भूतापीय ऊर्जा क्या है?

उत्तर-भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है। कभी-कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फँस जाती है जहाँ इनका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस दाब वाले भाप को निकालकर विद्युत जनित्र के टरबाइन पर डाला जाता है जिससे टरबाइन में घूर्णन गति उत्पन्न होती है और विद्युत उत्पन्न होता है। यह तप्त भाप, भूतापीय ऊर्जा का स्त्रोत बन जाता है। इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं।

| My Official Website | Visit Now |

|---|---|

| Youtube Channel | Click Here |

| Whatsapp Channel | Click Here |

| Telegram Channel | Click Here |

| Instagram Id | Click Here |